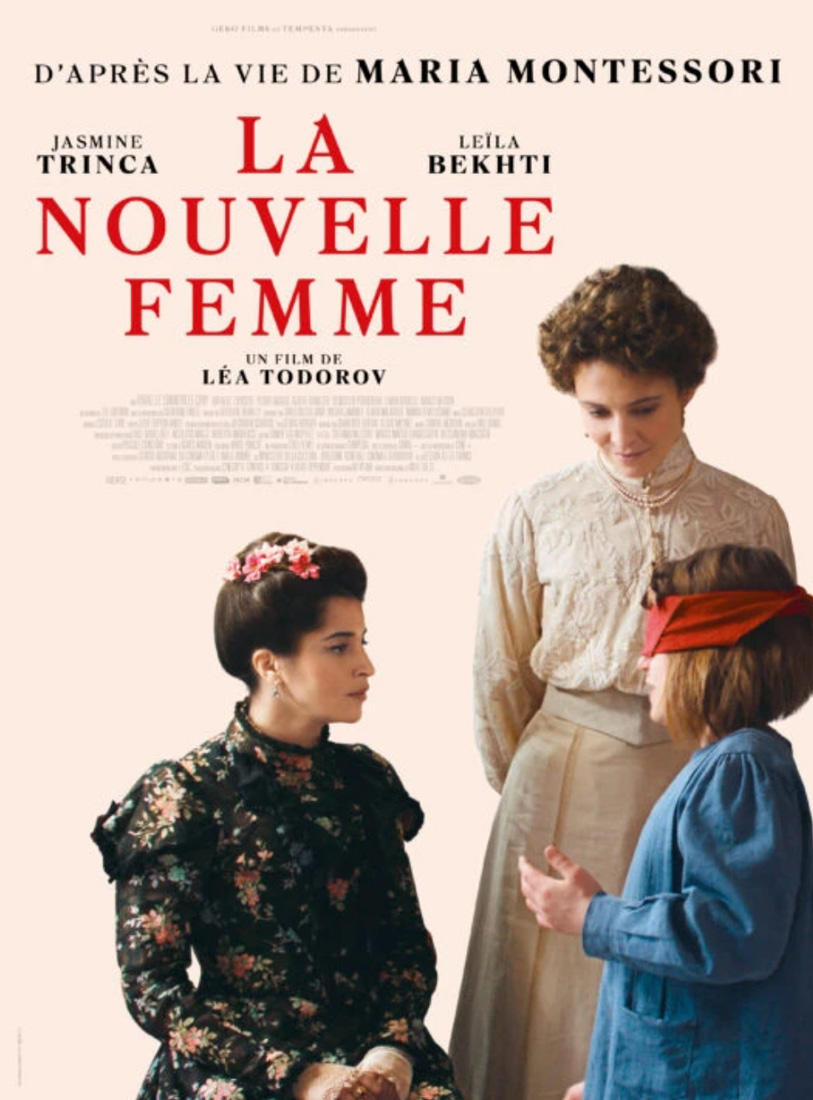

Lors de la soirée organisée par l’Association Montessori France, en présence de Nadia Hamidi, présidente de l’AMF, Jasmine Trinca et Raphaëlle Sonneville-Caby

Deux femmes en 1900. Maria Montessori et Lily d’Agenly, personnage inventé, cocotte de la belle époque parisienne. L’une est empêchée d’élever son enfant, l’autre ne veut pas s’occuper de sa fille déficiente. Deux femmes aux vies opposées et qui vont se rencontrer dans un institut de pédagogie pour enfants déficients. L’une donne sa vie pour des enfants qui ne sont pas les siens, l’autre, fardée d’un hédonisme narcissique, se divertit dans la mondanité et le luxe. Leur rencontre, dans le réalisme cru de l’école d’orthophrénie dirigée à Rome par Maria Montessori et Giuseppe Montesano, symbolise toute notre humanité blessée dans son rapport à l’enfant, dans son rapport hommes-femmes et dans son rapport au monde. Dans l’échange qui a suivi la projection, Léa Todorov expose une « convergence des luttes ». Ces luttes – féminisme, handicap, rapport complexe à la maternité – s’entremêlent et révèlent quelque chose de la pensée de Maria Montessori, que partage notre Association la Petite École du Bon Pasteur dans sa vision : « L’enfance n’est pas seulement un passage nécessaire vers l’âge adulte. L’enfant et l’adulte sont deux visages distincts de l’humanité », qui devraient « agir en harmonie et s’aider mutuellement ». Malgré quelques réserves sur des points historiques, le film est un bel éloge de la transformation de l’adulte au contact de l’enfant. Pour en savoir plus sur le cœur chrétien de Maria Montessori, nous vous renvoyons à notre ouvrage L’essence chrétienne de la pédagogie Montessori , éd. Crér-Bayard, 2021.

Le handicap et la vocation de Maria Montessori

La réalisatrice signe ici un film aux profondeurs nombreuses, d’une grande puissance allégorique et esthétique. Elle-même mère d’un enfant neuroatypique, elle aborde des thèmes à la fois sociaux-politiques et moraux, à travers le personnage de Maria Montessori. Léa Todorov exploite avec beaucoup de finesse et d’intelligence le potentiel romanesque de la vie de Maria Montessori. Elle présente les années de préparation indirecte de Maria, celles qui possédaient en germe sa vocation, reçue dans une maternité crucifiée. Ceux qui connaissent le cœur chrétien de Maria Montessori reconnaîtront ici sa croix, son appel, sa consécration. Maria présente la maternité comme un chemin qui ouvre à l’universel, presque comme un sacrement. Dans le film, on la voit encourager les femmes de son cours d’anthropologie à porter au monde les valeurs de la maternité.

Nouvelle femme, nouvelle Eve ?

Dans la maternité se joue le drame de l’humanité, de la vie, de la mort. Dans une perspective chrétienne, c’est la passion, la mort et la résurrection de Jésus, Fils de Dieu, qui livre sa vie pour que nous ayons la Vie. « C’est ma croix. » écrit Maria Montessori à son fils. Nous savons par ses écrits qu’à l’issue de sa séparation avec Montesano, elle entre dans un recueillement absolu et ressent un appel à la vie religieuse. A ce moment de sa vie, c’est l’Église qui l’aide à se relever, à accueillir sa vocation, à emprunter un chemin de Vie… et à devenir l’apôtre des enfants.

Des enfants

Les enfants du film ne parlent pas, enfermés dans leurs contraintes physiques et psychiques. Et pourtant, dans leur faiblesse, se révèle la force de leur présence. Une présence vibrante, nœud du drame qui se joue. Maria Montessori conduit les enfants là où personne ne les pense capables d’aller et les revêt, par son regard, de toute leur dignité.

Travail et amour

L’enfance fragile et déficiente est ce qui donne à ce long-métrage toute sa profondeur. C’est la dignité de l’enfant par le travail qui est exaltée ici, car le travail libère l’enfance. Après l’examen réussi des enfants déficients devant un parterre d’hommes suffisants, Maria exige leur attention et s’écrit, brûlante : « C’est une éducation pleine d’amour. Avant de les avoir éduqués, nous les avons aimés ! »

Des costumes

Les costumes d’époque, tour à tour sobres ou flamboyants, sont au service de l’allégorie entre luxe et dignité, mondanité et vocation, amour et honte. Maria Montessori porte le deuil en ouverture et en fin de film. Léa Todorov nous explique : « La robe noire symbolise aussi la fin de la jeune fille qu’est Maria Montessori. Elle fait le deuil de son amour avec le professeur Montesano qui va en épouser une autre, et rentre un peu dans les ordres pour prêcher pour les enfants ».

La musique

Moment suspendu pendant la scène où chaque enfant dicte le rythme et la mélodie du piano. La musique se fait langage. C’est là, confie Léa Todorov, pendant le casting des enfants que Raphaëlle, l’enfant qui interprète Tina, a dévoilé toute son intériorité : « Elle montre, dans sa danse, une expression très généreuse de ce qu’elle porte en elle . »

Merci à Léa Todorov pour ce film inspirant, qui va ouvrir les cœurs !

Nos réserves

La confusion entre le genre historique et le roman. Il est impossible pour le spectateur de faire la part des choses entre ce qui est fondée historiquement et ce qui ne l’est pas. Ce film invite à lire une bonne biographie afin de situer avec justesse l’origine de son appel.

Le passage de la danse des théosophes peut mettre mal à l’aise. Le visage de Maria en dit long dans ce qu’elle en perçoit cependant.

On peut en sortir avec un sentiment mitigé retenant de la dureté de cœur et de cruauté, dans un lieu si précieux et sensible qu’est la maternité.

On regrette un manque d’espérance sur un rapport homme-femme réconcilié propre à notre époque.